| 資料名 | 新川大門瓦工場 |

| 副書名 | 風景(川・河岸・船・駅・行事) |

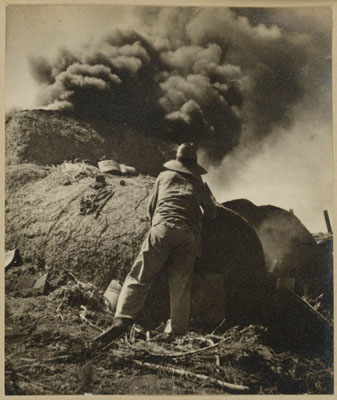

| 富澤氏の キャプション | 「瓦焼く」其の1 新川大門工場、窯と職人 |

| 著者名 | 富澤庸祐 |

| 出版者 | - |

| 作成年 | - |

解題

かつて、滑川河岸、新川から安西にかけての地域では、瓦作りが行われていた。最盛期には十数軒もあったといわれている。黄-4-147、黄-4-149は新川の大門瓦店での瓦づくりの様子である。だるま窯(かま)という窯を庭に作り、1回に平瓦が800 - 1000枚焼けた。窯の大きさは高さ約1.2m、長さ約7m、幅約2.5m、前方・後方に焚き口と煙突があり、釜の厚さは30cm程度、土に飼葉(わらを3cm位に切ったもの)を混ぜて水で練って作った壁土状なものを何回か塗ってドーム状にする。窯底は約40cm掘り下げて作った。瓦は5段積みにして焼いたが、上部の4・5段のものは質が少し落ち、その中には再度焼き直したものもあったという。

原材料の土は、地元の畑(かつては桑畑)のもの。1m近い層があったが、上部層のものが良質であった。採土した後の畑は田圃として利用した。採取した土は一定期間、さらしておく(枯らす)とよくなった。薪は地元や近隣のものを使っていた(その後は薪に代わって15年間くらい重油バーナーを使って焼いた)。

(島田七夫 事務局にて一部編集)

| NSIN(書誌ID) | DL20151000370 |

| 種別 | 写真 |

| 細目 | 写真 |

| ページ数 | 1枚 |

| 大きさ(縦×横) |

| 資料群名 | 富澤庸祐アルバム |

| 目録番号 | 黄-4-147 |

| 撮影年月日 | 2014/01/17 |

| 掲載枚数 | 1枚 |

| 備考 | |

| 所蔵 | 成田市下総歴史民俗資料館 |

| 分類 | 748 |

| 件名 | 富澤庸祐 |

| 件名(成田) | 成田市-富澤庸祐 |

| キーワード(成田) | |

| 地域コード | 9N |

| 郷土分類 | 748 |