解題

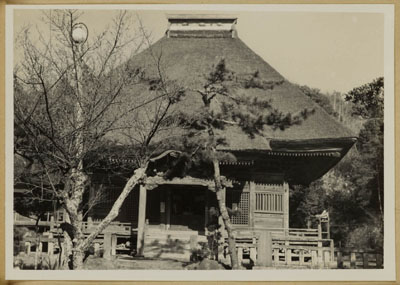

写真の茅葺きの本堂は、現在のような錆びにくいトタン葺き(1985(昭和60)年頃)にする前のものである。建立年代は明治時代と伝えられている。楽満寺は、臨済宗妙心寺派、山号は瑞栄山。本尊は如意輪観世音菩薩。この本尊は、源頼朝の母堂・北堂二位の尼君の主本尊であったものが尼君逝去の際、本寺開山の国一禅師(鎌倉・円覚寺の僧)に与えられ、鎌倉騒乱の折、禅師自ら本尊を背負い下総に逃れ、この地中里を適地として本寺を建立したと伝えられている。安産・子育ての観世音としてご利益があり、昔から女人の信仰を広く集めている。本堂の内陣と堂の周囲に掲げられている多くの観音拝み絵馬(成田市指定文化財)が掲額されていて、特に近隣の村々の女人たちが奉納した大型のガラス絵馬は信仰の深さが分かるもので必見に値する。内陣格天井の板絵も女性達の寄進によるもので、堂内いたるところに女性の祈りが染み込んでいるといえよう。さらに女人信仰を物語るものに、観音の分身の仏様を背負い、香取郡から茨城県南部にかけての檀信徒の地区を巡礼し安産祈祷をする伝統のある「背負い観音」という行事があったが、諸般の事情で2011(平成23)年をもって取り止めとなった。その他寺宝には、大隈重信の母堂が安産御礼として奉納した曼荼羅(まんだら)、神山魚貫(なつら)の法楽百首などがある。本堂、仁王門、鐘楼、庫裡など諸堂が立ち並ぶ境内はよく整備されていて、そこにはまた多くの石造物が建っている。本堂裏手にある西国三十三観音の写し、観音堂修復記念碑、各地社寺への参拝記念碑、そして芭蕉句碑「ほろほろと山吹散るや滝の音」)、碑陰に「天保6<1835>年如月 木啄庵社中」とあり、社中の初代から5代の庵主の句が刻まれている。下総七福神巡りでは「恵比寿」様をお祀りしており、あの柔かなえびす顔で迎えてくれる。駐車場に近い一隅にあるので本尊へお参りする前に参拝することができる。

(島田七夫)